若手起業家を育成する澤田経営道場で、起業に向けて日々勉強に励む山下楓美香さん。前回は、株式会社ユーリア代表の水野さんから非エンジニアの起業家がITシステムを作るために知っておくべきことを教わりました。

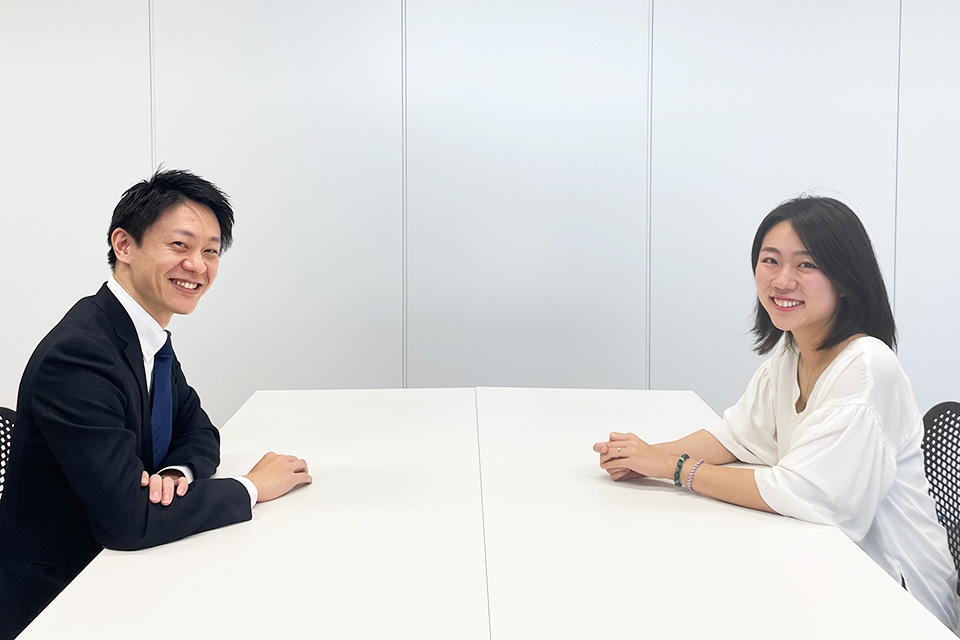

今回はLIRIS株式会社代表の鈴木秀幸さんから、起業家が最低限知っておくべき法務知識を学びます。事業のために苦手な分野にも挑戦する覚悟を決めた山下さん。ビジネスのあらゆるシーンで必要になる、法務の基本中の基本とは……?

澤田経営道場とは?

株式会社エイチ・アイ・エスの創業、スカイマークの設立、ハウステンボスの再生などの実績を持つ、日本を代表するベンチャー経営者の澤田秀雄さんが2015年に設立した人材育成道場。澤田さんが経営者として学んだこと、経験したことを後進に伝え、世界で活躍できる起業家、次世代リーダー、政治家を生み出すことを目的とする。内閣府認定の公益財団法人SAWADA FOUNDATIONが運営。

https://sawadadojo.com

法務はビジネスのあらゆる場面に関わってくる 起業家に必要な法務の知識について、LIRIS株式会社代表の鈴木秀幸さんに伺います!

これまで苦手で避けてきた経理やIT知識をこの連載で教わって、自分の事業なんだから知らなくていい領域なんてない んだと痛感しています。

もちろんです。何かを売ったり買ったりする場合だけではなく、投資してもらうのも人を雇用するのも契約によって行われますし、会社の設立や運営も法律に基づいて行う必要があります。

そうですよね。今日は、起業家が最低限知っておいた方がいい法務知識を教わりに来ました。よろしくお願いします!

トラブル防止のため、契約書は必ず作ろう!

「最低限〜」とのことなので一番初歩的なところからお話しすると、「取引をする際には契約書による契約を締結する」という基本は忘れないようにしたい

契約って、たしか口約束でも成立するんですよね? それでも契約書を作らなきゃダメなんですか?

たしかにそうですが、口頭だけでは言った言わないのトラブルになることもあります。契約書があればトラブルを防止できますし、万が一裁判や紛争になった際には合意した内容の証拠になります。

なるほど! 契約書があると後から確認しやすいんですね。

それに、契約書の内容を詰めていくプロセスで、内容に関する認識の齟齬や考慮漏れが明らかになることもよくある んですよ。「そこまで業務範囲に含まれるとは思っていなかった」とか、「入っていると思っていた項目が入っていなかった」とか。

口頭だとそこまで細かく確認しないでなぁなぁになってしまうことも多そうですよね。それでトラブルになってしまう、と。

ええ。だから確認は大事なんですよ。起業したばかりだと「契約ってこういうものなのかな」とそのまま同意してしまうケースがよくある んです。

でも、小さな会社の立場でいろいろと要求したら、印象悪くないですかね。取引自体がダメになってしまったり……。

心配になる気持ちはわかりますが、不利な内容の契約を結んでしまうことのほうが大きな問題 一度締結してしまうと契約の修正には改めて相手方の同意が必要になるので、妥協できないところはちゃんと交渉してほしい なと思います。

契約締結の前に、契約書のここをチェック!

契約を結ぶ前に確認しておいたほうがいいポイントや契約書関連でよくあるトラブルって、どんなものがありますか?

先ほども話しましたが、業務委託で仕事を請け負う場合に「こんなの聞いていない!」という業務内容が入っていたり、逆に委託する側ならばやってもらえるつもりだった業務が入っていなかったりはよくありますね。支払い関連では報酬の金額や算出方法、支払時期は確認しておいたほうがいい

いくら金額が大きくても、入金が半年先だったらそれまで持ちこたえられるかわからないですもんね……。

何かを制作する業務を請け負う場合は、著作権や特許権などの知的財産権がどう扱われるかも確認しておいたほうがいい

以後の事業展開が制限されてしまうんですね! ちゃんと確認しなきゃ。

損害賠償周りも注意すべき事項です。契約書で単に「発生した損害は賠償しなければならない」とだけ規定されている場合、相手の行為による直接の損害だけではなく、例えば納期通りに納入されていればそれを転売して得られたはずの利益など、かなり広い範囲まで損害に含まれるという解釈もできてしまう

損害賠償沙汰になっている時点でかなりトラブっているのに、さらに多額の賠償をすることになるのは避けたいですね。

あとは、よく締結する契約として、NDA(秘密保持契約)がありますが、あらゆるものを秘密情報として取り扱わなければいけないとなると負担が大きいですし、逆に秘密にしてほしいことが秘密扱いになっていないこともあります。秘密情報の特定が適切にされているかを確認しておきたいですね。

後戻りできない株式発行、「投資契約」はココに注意!

ここからは、契約の種類やシーン別に注意点やよくあるトラブルを紹介します。

前々回の「資金調達」の回で教わった「デット」と「エクイティ」のうち、株式を発行して出資者に持ってもらう「エクイティ」で調達する際の契約ですね。

実は、最初に出資者から提示される投資契約の内容は、出資者に有利な内容になっていることが多い

出資者の雛形がベースになっているはずですからね。だから投資契約は弁護士チェックが必須ですし、基本的に交渉をするものだと思っておいたほうがいい

とくにここを注意して見ておくべきところはありますか?

もちろん満遍なく確認しておくべきですが、「事前承諾条項」や「表明保証条項」、「株式の買取条件」あたりはとくに注意してチェックしておきたいところ です。

まず「事前承諾条項」ですが、この条項が規定されていると、その事項を実行するにあたって株主の承諾が必要となります。株主の承諾を得てからでなければ、実行したくてもできない

かなりスピード感や自由度が損なわれてしまいそうですね。

そうですね。スタートアップの場合ならば、事前承諾条項はできる限り少なくして、事前通知や事後の通知でお願いできないか交渉したいところ

次に、「表明保証条項」は、ある事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するもの です。違反すると補償請求されることもあります。

「ここに書いたことは本当です。自分たちは嘘をついていません」と保証するということですよね。

出資者としては、出資先が違法行為などを抱えていたことが後から判明した場合には、表明保証違反があったとして金銭的な補償等を請求できるようにするということですね。

ただ、スタートアップ側からすると、法的な知識や管理体制が十分でないケースも多いでしょうから、規定された内容を本当に保証できるのかを確認して、もしそこまでは保証し難いということであれば、契約の修正を依頼してほしい

弁護士さんにも話を聞いて、ちゃんと確認したほうがよさそうですね。

あとは「株式の買取条件」ですが、これは株式買取請求権が発生する条件で、買取金額もあわせて、会社や起業家本人に非常に厳しい条件になっていないか、しっかりと確認する必要があります。

多数のユーザーと締結する「利用規約」も契約の一種

そして起業家における基本的な契約の一つに、利用規約というものがあります。SaaS系のサービスなどで自社と多数のユーザーとの間で締結する契約ですが、見たことありますよね?

「同意する」ボタンをぽちっと押すやつですよね。あれも契約なんだ……。

自社サービスの利用規約を作る場合にとくに重要なのは、「ユーザーの禁止事項」や「非保証・免責事項」、「損害賠償」をしっかり書いておくこと

禁止事項っていうのは、たとえばどういうものですか?

自社や第三者の権利を侵害する行為や同一会員による複数アカウントの使用やアカウント共有、リバースエンジニアリングなどは、禁止事項として入れる場合が多い ですね。

他社の規約にも入っているのを見たことある気がします。

利用規約作成の注意点としては、類似サービスの規約を安易にコピペしないということ 軽い気持ちでやってしまいがちなんですが、必要コストだと思って弁護士さんに作ってもらうべき

「雇用」と「業務委託」、どちらにすべき?

起業して事業を展開していくにあたり、人を雇用したり、外部の人に業務を委託する機会が出てくると思います。法務の観点からも、どちらが良いかは考える必要があります。

日本の労働基準法上、一度雇用をすると簡単には解雇できません。人を雇用すると給与計算や社保の対応のコストもかかります。あまり余裕のない起業初期には「本当にその人を社員として雇う必要があるのか」をよく考えるべき です。

人を雇ったことで事業が立ち行かなくなったら元も子もありませんもんね。

はじめのうちは業務委託で、稼働時間10時間/週くらいでお願いしてみるのがいいんじゃないでしょうか。一緒に働いていて「この人いいな、もっとお願いしたいな」と思ったら、稼働時間を伸ばしたり正社員にならないかと打診したり、というステップを踏んだほうがよい と思います。

ただし、業務委託なのに「週5日8時間拘束」のようなほぼ正社員と同じ働き方をさせていると、「それは雇用とみなされる」と労基署や税務署から指摘が入る恐れもあります。

本来負うべきコストを不当に逃れていることになっちゃいますもんね。いくら余裕がなくてもそういうのはやりたくないです。

社名やサービス名、ロゴマークを保護する「商標」

契約書と同じく、起業家が知っておくべきものとして「商標」があります。

商標って、ネーミングやロゴマークを登録しておくことですよね。

そうです。商品やサービスを他者のものと区別するもので、商標として登録されたネーミングなどは商標権という権利として保護されます。 サービス名や会社名を決める前に、その名称が既に他社に商標登録されていないかを調べるべき

サービスが軌道に乗ってきてから「実は既に登録されていた!」なんてことになったら悲惨ですね。

逆に自社の社名やサービス名を商標登録しておけば、他者が類似の名称を使用した場合に差し止め請求をなし得るので、登録を検討すべきです。

ちなみに使いたい名称が商標登録されているかどうかって、どうやって調べるんですか?

「J-platpat 」というサイトで検索・確認できますよ。 特許や意匠登録も検索できるサイトなんですけど、「商標」を選んで確認したい名称を入力すれば検索できます。

以前は商標の出願をするのに弁理士さんに依頼する必要があったり手間とコストがかかったんですけど、最近は安く簡単に行える法務DXサービスも出てきて、登録のハードルもずいぶん下がっている んですよ。

そうなんですね! いい社名とサービス名が思いついたら、さっそく確認して出願しなくちゃ!

時にはプロの手を借りるのも大事!

以上のようなことに気を付けて、プロの力も借りながら、後で困らないようしっかり法務の対応をする必要がありますね 。

よくわかりました! ちなみに、弁護士さんに利用規約や契約書の作成をお願いする際の相場ってあるんですか?

そうですね……。依頼する弁護士事務所の規模によって幅があるので一概には言えませんが、利用規約作成なら10〜20万くらい でしょうか。サービスの内容や規定すべき内容によっても上下します。

スタートアップ応援のために相場より低く対応してくれるところもあるので、山下さんの熱意をアピールしてお願いしてみるのもいいんじゃないですかね。

そういう弁護士さんだとお願いしやすいですね。その他にお願いする弁護士さんを選ぶポイントってありますか?

弁護士によって専門が異なるので、専門分野は確認しましょう。たとえば、離婚分野が専門の弁護士もいれば、企業法務を専門としている弁護士もいます。SaaSの利用規約の作成であれば、離婚分野が得意な弁護士より企業法務が得意な弁護士に頼んだほうがいいですよね。

そうなんですね。実際に起業したら私もまた相談させてください!

よろこんで。こういう時のための道場の人脈ですからね。ぜひ活用してください。

起業家が知っておくべき法務の基本中の基本、契約書作成時の注意事項を学んだ山下さん。弁護士さんに相談する際も、鈴木さんの紹介があれば安心です。次回は株式会社マイクリエイト代表の福島美穂さんに、創業期における補助金・助成金の活用方法をお聞きします。

鈴木秀幸(すずき ひでゆき) LIRIS株式会社 代表取締役CEO。TMI総合法律事務所にて弁護士として勤務し、企業法務に従事した後、澤田経営道場3期生として入門。2019年に法務面からビジネス促進を目指す法務DX企業LIRIS株式会社を創業。現在AI契約システムの開発・展開に加え、DX全般について企業・自治体へのDX推進アドバイスや研修・セミナー、DX人材育成体制の構築等を行う。経済産業省主催「始動 Next Innovator」選抜。

Twitter:

https://twitter.com/hds_suzuki 取材・文/内島美佳