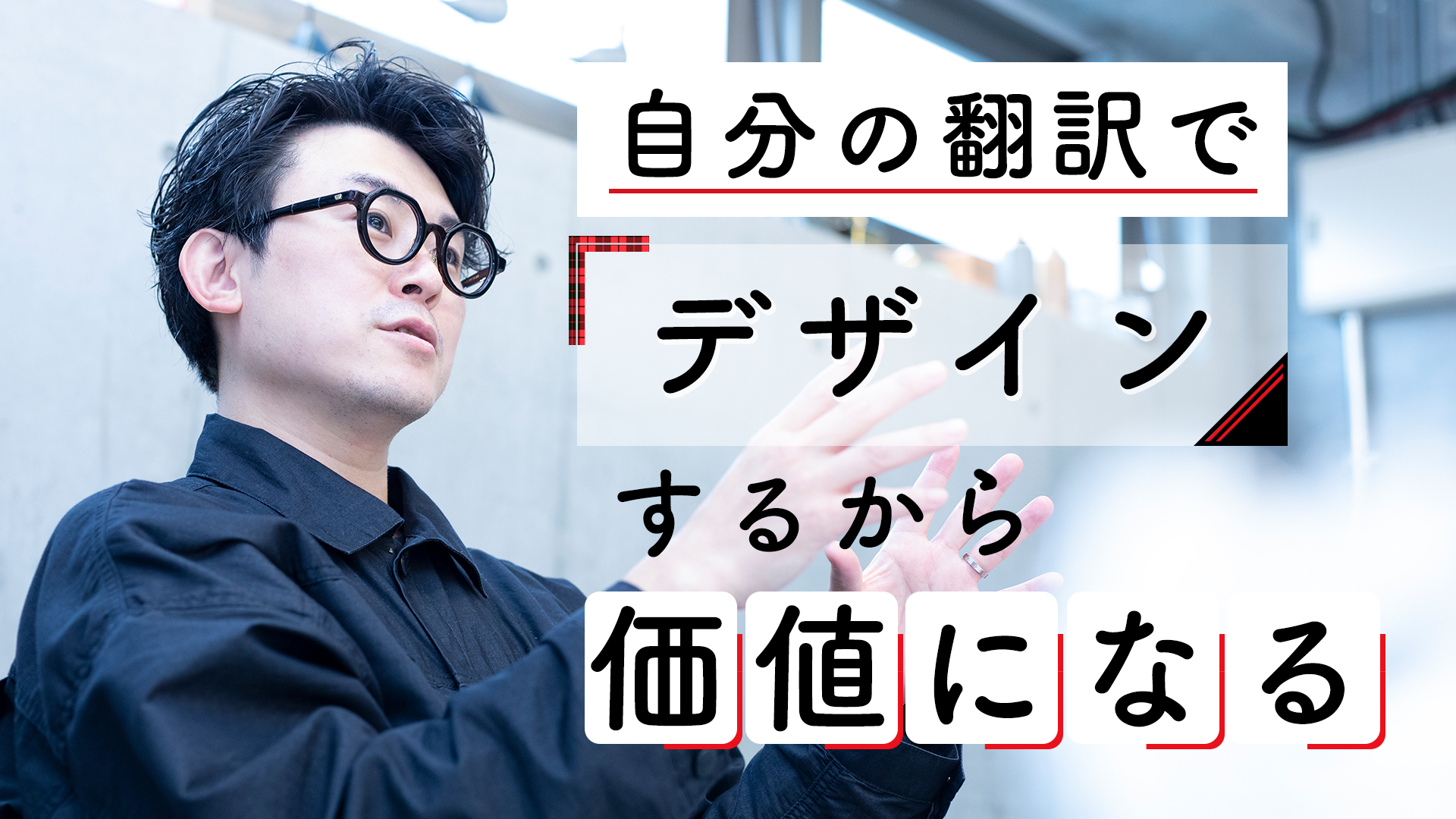

表現に個性がなくて昔から器用だったからこそ、仕事の幅を広げていける。アートディレクター・小杉幸一の仕事術

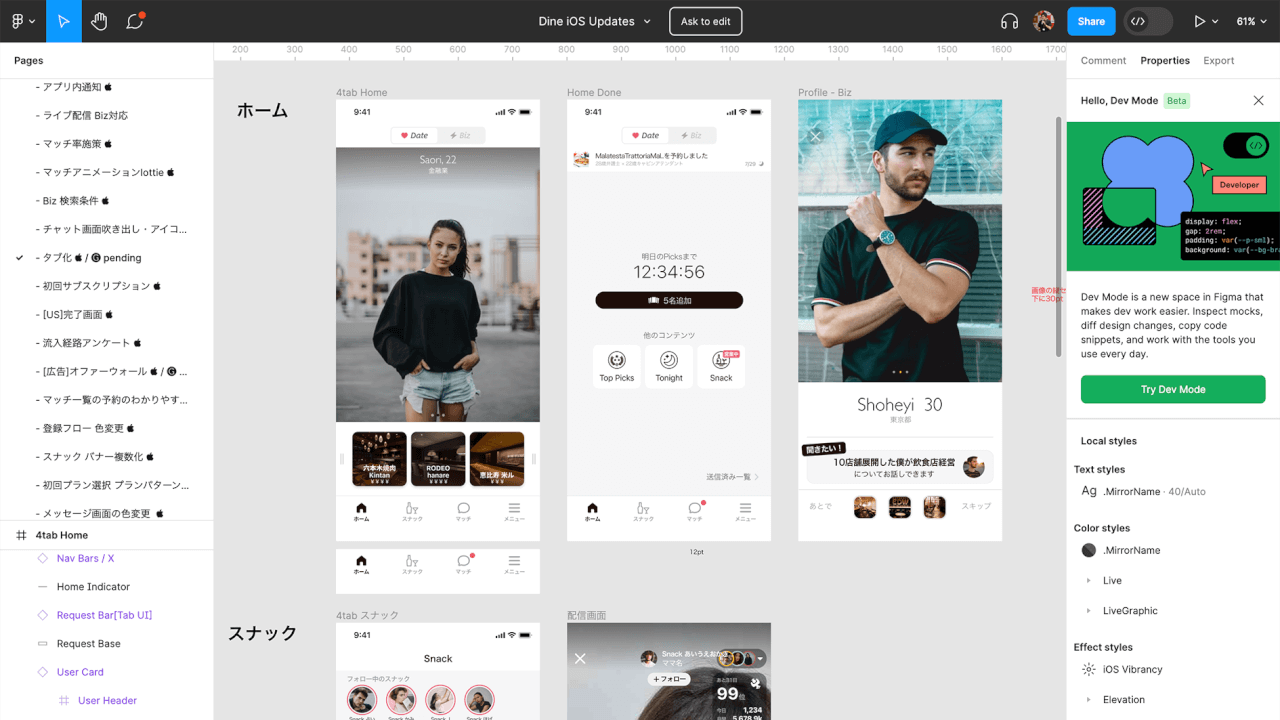

資生堂の新聞広告「50 selfies of Lady Gaga」にPARCOの「パルコアラ」、ファッションブランドZUCCaの空間演出、テレビ番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』のロゴ……。博報堂のアートディレクターとして、従来の型にはまらない多様な広告クリエイティブを生み出してきた小杉幸一さん。2019年に独立し株式会社onehappy_を立ち上げてからは、さらに仕事の幅を広げています。

次世代を担う新しい職業を生業としている方々に、仕事を始めたきっかけや大切にしていることを教えていただく企画「シゴトとワタシ」では、そんな小杉幸一さんのインタビューをお届けします。

根底にあるのは、人を喜ばせたいという気持ち

小学生の頃から絵を描くことが好きだった。でも、描くことそのものに夢中になっていたわけではなくて、人に喜んでもらうことがとにかく嬉しかった。小杉さんは、子ども時代をそう振り返ります。

「スーパーマリオの新しいコースを考えて紙に描いて友達に遊んでもらったり、家族の誕生日に似顔絵を贈ったり、リアルな絵を描いて美術の先生に褒められたり。自分が描きたいものを描くというより、人に合わせて『これを描いたら楽しんでもらえるかな』というものを描いていました。僕にとって、絵は人に喜んでもらうための手段だったんです」

高校生になると、ダリやマグリッドなどメッセージ性を持った作品に惹かれ、手法を真似て描くように。美術教師から「何かを伝えるという目的を持って作品をつくるなら、デザインが合っているのでは」と助言され、武蔵美術大学の視覚伝達デザイン学科へ進学しました。

「視デ(視覚伝達デザイン学科)って、表現そのものよりも、そこに至るまでのプロセスを重視する傾向があるんです。追求、研究、編集などさまざまなアプローチを使って。それに影響されて『将来はエディトリアルデザインをベースに』なんて思っていた時期もあったんですが、3年生のときに『そもそもなんで美大に入ったんだっけ、何がしたかったんだっけ』と自問自答するようになったんです。

不安になって、当時、視デでバリバリに世の中にデザインを発信していた工藤強勝先生に突然電話したんです。一度も話したことがないのに、休日の夜に(笑)。『土日になんなんだ』と怒られたけど、悩みを話したら、『君は広告をやったほうがいい』とアドバイスしてくれて。そうか、“つくったものを喜んでもらいたい”が根底にあるなら、広告はいいかもしれない、と思いました。

それに、ポスターや商品パッケージは誰でも目にすることができますよね。おばあちゃんにも、離島に住んでいる人にも届けることができる。そこにも魅力を感じました」

JAGDA新人賞を受賞し、アートディレクターとして仕事を依頼されるように

大貫卓也さん、佐藤可士和さん、森本千絵さん。当時、個の立ったクリエイターが登場して広告の枠を広げていたことに憧れを抱き、小杉さんは博報堂に入社します。入社後の4年間は、佐野研二郎さんのもとで修行しました。

「1人のアートディレクターの仕事を見ていると、『このやり方は自分に合っているな、ここは好きじゃないぞ、もっとこうしたらいいのに』と、自分の軸ができてくる。いろいろな人の下につくと混乱するし、基礎ができていないうち1人でアートディレクターで仕事を始めると、トラブルなどの乗り越え方もわからない。だから4年は自分のもとで学べ。佐野さんはご自身の経験から、そんな風に言ってくれました。

佐野さんからはたくさんのことを学びました。ふとした会話のなかで、『人の目は、稜線のように明るい面と暗い面が交わるところに自然と向かう。だからコントラストを強めてみよう』といった言葉がさらりと出てくるんです。

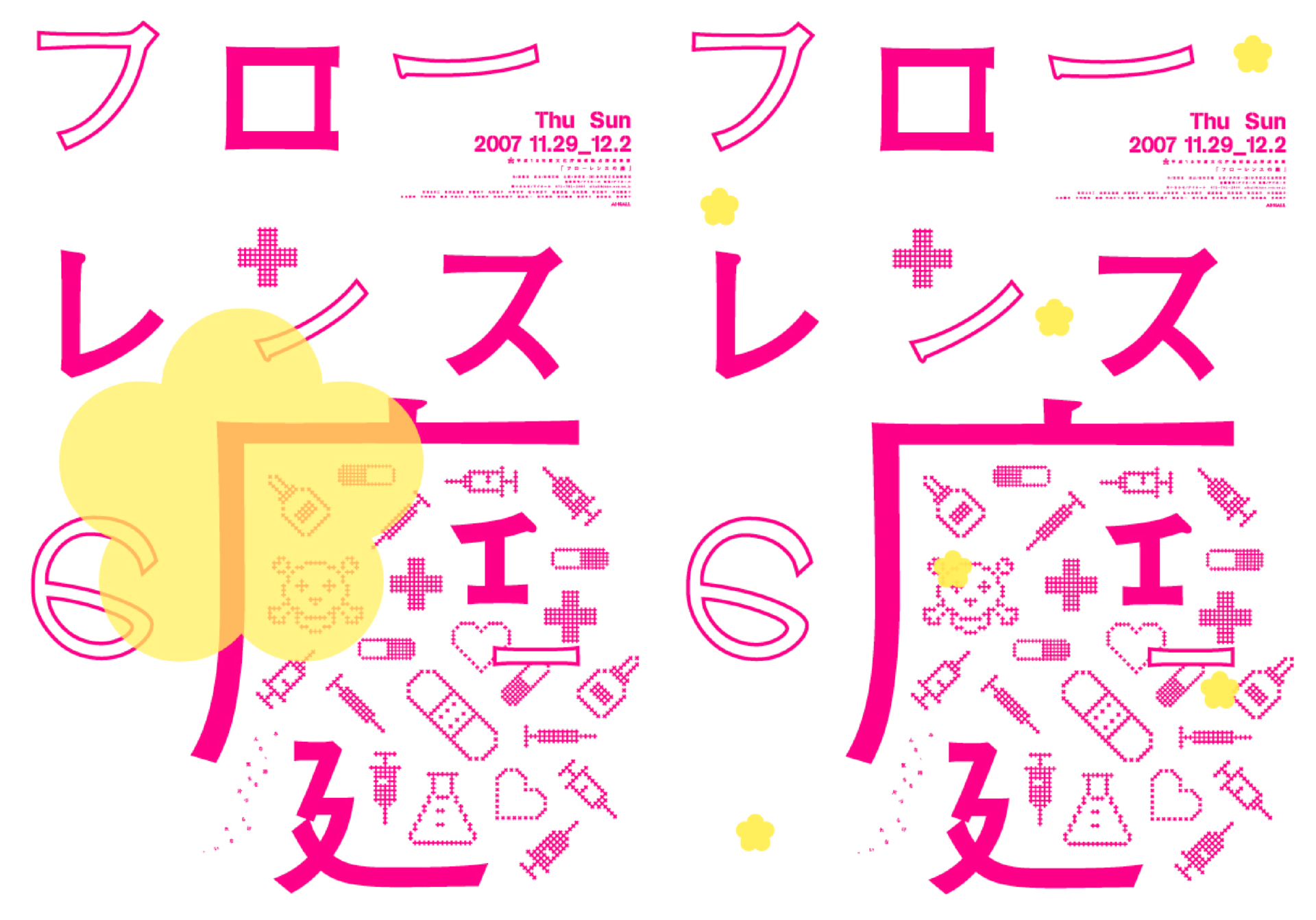

でも、意識していないとすーっと流れてしまう。学んだことをアウトプットしないとダメだと思って、プライベートでデザインをするようになりました。友達が立ち上げた劇団のロゴとか、結婚式の招待状とか、それはもう片っ端から。そのときに仕事をしながら、インプットしたことをすぐに実践するようにしていました」

そうして取り組んできた仕事をJAGDA新人賞に応募したところ、佐野さんのもとを離れるタイミングで見事受賞。これが、一つのターニングポイントとなったといいます。

「僕はずっと自分のことを『作品に個性がない』『器用貧乏だ』と思ってきたけど、あるときそれをポジティブに捉えなおすことにしたんです。その分、いろんな人といろんな仕事ができるじゃないかって。そうなるには、人から『あいつこんなこともできるんだ、じゃあこの仕事やらせてみようか』と思ってもらう必要がある。賞はその取っ掛かりになってくれたし、何より自分が仕事をしていくうえでの自信になりました」

新人賞を受賞してから、アートディレクターとして仕事を頼まれるようになりました。それまでは、アートディレクターの示す方向に対しデザイナーとしてアイデアを提案していましたが、今度は自分がクライアントの声を聞き、世の中に向けてどう発信するかを決める立場になったのです。

「アートディレクターにとって大事なのは、“自分にしかできない翻訳をしているかどうか”だと思います。以前、外資向けのプレゼンをする際に、橋本美穂さんという翻訳家に入っていただいたのですが、プレゼン当日だけ来るものだと思っていたら、1週間以上前からプロジェクトの打ち合わせに参加されていて。ものすごく驚きました。プレゼンで話す内容がどういうプロセスや考え方のもとで決まったものなのかを把握して、自分ごと化した上で翻訳するから、当日だけじゃダメなんだそうです。

こちらの意図を的確に理解してくださっているから、プレゼンの場でクライアントから質問があったときに、勝手に答えてくれたりもして(笑)。僕らが答えるまでもない、ということで。そうすると、コミュニケーションが円滑に進むんですよね。

アートディレクターの仕事も同じだと思います。クライアントの言いたいことを、自分というフィルターを通して翻訳し、世の中に伝える。たとえば、SMAPを世の中に伝えるときにアイコンにするというのが佐藤可士和さんの翻訳です。いい翻訳をするためには、時代の空気を読む力とか、いろんな能力が必要なんですよね。そうした“自分じゃなくちゃできない翻訳”がどんどん出てくるといいな、と思っています」

映画プロデューサーから“自分だからできる翻訳”を依頼されたけれど……

博報堂のアートディレクターとして、才能ある仲間に恵まれ、大きな仕事を手がける日々。そこに不満はなかったと言います。ではなぜ、独立しようと思ったのでしょうか。

「あるとき、映画プロデューサーから『打ち合わせがしたい』と声をかけられ、てっきりポスターの依頼かと思って行ったら、『ビジュアル化不可能と言われていた小説を映画化するから、アートディレクターの視点でビジュアルをつくってほしい』という相談だったんです。いきなり監督に映像化してもらうよりも、その前にアートディレクターが一枚絵をつくったほうが時代性や機能性、つまり広告的になるんじゃないか、と。

これは、人に合わせてものをつくる、器用な僕だからこそできる仕事かもしれないと思いました。アートディレクターというのは基本的にはポスターなどメディアに対してビジュアルを制作する仕事で、それももちろん好きだけど、原作を一枚絵に落とし込むというこれまでにない仕事を依頼してもらったのが嬉しかった。自分の幅を広げるチャンスだと思いました。

でも、博報堂に所属していたために、その仕事に携われなかったんです。会社にいるといい意味でも悪い意味でも守られていて、できない仕事があります。もしかしたらこれまでも、大きな仕事に携わることができていた一方で、小さくても面白い仕事を取りこぼしてきたのかもしれない。僕は“自分だからこそできる翻訳”ができる場なら、規模の大小にかかわらずどこにでも入っていけるようになりたい。そう思って独立しました」

ご自身の「幸一」という名前と、ラグビーで使われる「One for all, All for one」という言葉から取って、社名は「onehappy_」と命名。なお、「One for all, All for one」は「1人はみんなのために、みんなは1人のために」と訳されがちですが、実はそれは間違いで、「1人はみんなのために、みんなはひとつの目的のために」という意味なのだそう。

ひとつの目的(onehappy)のために、いろんな個性を持った1人ひとりとチームを組んで、これまでにないものを生み出したい。社名は、そんな意思表明でもあるのです。

ただ形をつくる人、と思われてはいけない

独立後は、想像していなかった仕事が舞い込むようになり、新しい広がりがありました。一方で、「すべての責任が自分にある」という緊張感も感じているそう。

「たとえば、お金のことなんてまったくわからないし、苦手意識があります。博報堂にいたころは価格のことを考えていなかったけど、もっとそういう意識を持ちながら仕事をするべきだったなと。クリエイターって全体的に、つくるものとお金を結びつけることに拒否反応を示す人が多い気がします。だけどやはりお金って大切。美大にお金の授業をつくったほうがいいんじゃないかなと思います」

ランサーズなどのフリーランスプラットフォームに、「ロゴマークを3万円で20案提案」といった案件が溢れる時代。安売りを避けるため、デザインの価値を認めてもらうために、小杉さんが工夫していることは?

「ロゴをつくることで、こういう未来が待ってますよ、こういう社内コミュニケーションができますよ、といった大きなビジョンを提案することでしょうか。ロゴはそのための手段の一つであって、目的ではないんですよね。それをちゃんと示すことができなければ、デザイナーはただ形をつくる人になってしまって、素人に『これなら俺にもつくれる』と思われてしまう。

いま、ある通販サイトのロゴデザインやCI(コーポレートアイデンティティ)をつくっているんですが、会社全体の人格形成や経営課題を理解することから始めて、目的のためにこの色を使ってこう展開して……と組み立てています。そのために、一度社内で講演をさせていただきました。考え方が浸透していると、『だからこのロゴなんだな、こういうサイトデザインなんだな』とすぐに理解してもらえるし、自分ごとになる。だから、そこは意識して時間をかけていますね。

デザイナーやアートディレクターは、ただ形をつくる人ではなくて、考え方を翻訳する人。そう思ってもらうことが大事なんじゃないかと思っています」

「アートディレクターってこんなこともできるんだ」と思ってもらえるように

2020年冬、電通が社員の一部を業務委託に切り替え、個人事業主として働いてもらう制度を発表し、大きな話題を呼びました。広告クリエイターの独立について、小杉さんはどう考えているのでしょうか。

「人それぞれ、合う合わないは絶対にあると思います。会社は環境がいいから、アンテナさえ立てておけば自然といろんな情報が入ってきます。自分から積極的に動くタイプではないなら、絶対に会社にいたほうがいい。フリーになると、アンテナを立てるといった次元ではなくなり、自分自身が発信源となって動かなければ何も入ってこなくなりますから。

僕も正直に言うと、『会社にいたらもっとこういう仕事ができたかもしれないな』とか、『みんな楽しそうだな』って思うことはあります。単純に寂しがりなので、『会社の後輩から結婚式によばれる機会は減るんだろうな』と想像して言い知れない寂しさに襲われたり(笑)。でも、“自分にしかできない翻訳をする”という点では、独立してよかったと思っています。

本当にそこは人によるので、一概に『独立したほうがいい』とは言えません。自分がどんなクリエイターなのか、何を大事にしたいのか、ちゃんと考えることが重要なんだと思います」

独立して2年。現在は、デザイナー1人、経理担当者1人と小杉さんの3人で会社を回しています。これから、onehappy_をどう育てていこうとしているのでしょうか。

「会社を大きくしたいという欲求はあまりなくて、フットワーク軽く動いていきたいですね。良くも悪くも、『こういうのがonehappy_だよね』とは思われたくはないんです。いろんな人といろんな仕事をすることで生まれる新しい価値を大事にしていきたい。『アートディレクターってこういうこともできるんだ』と思われるような、そういう存在になりたいと思っています」

小杉幸一(こすぎ こういち)

onehappy_:https://one-1-happy.com

撮影/武石早代

取材・文/飛田恵美子

知識を皆に

シェアしよう!

表現に個性がなくて昔から器用だったからこそ、仕事の幅を広げていける。アートディレクター・小杉幸一の仕事術

この記事のシェアをする

こちらの記事は

役に立つはずだよ!

編集部のおすすめ記事