澤田経営道場コラムvol.07「ITシステムを作るために、新米社長が知っておくべきこと」

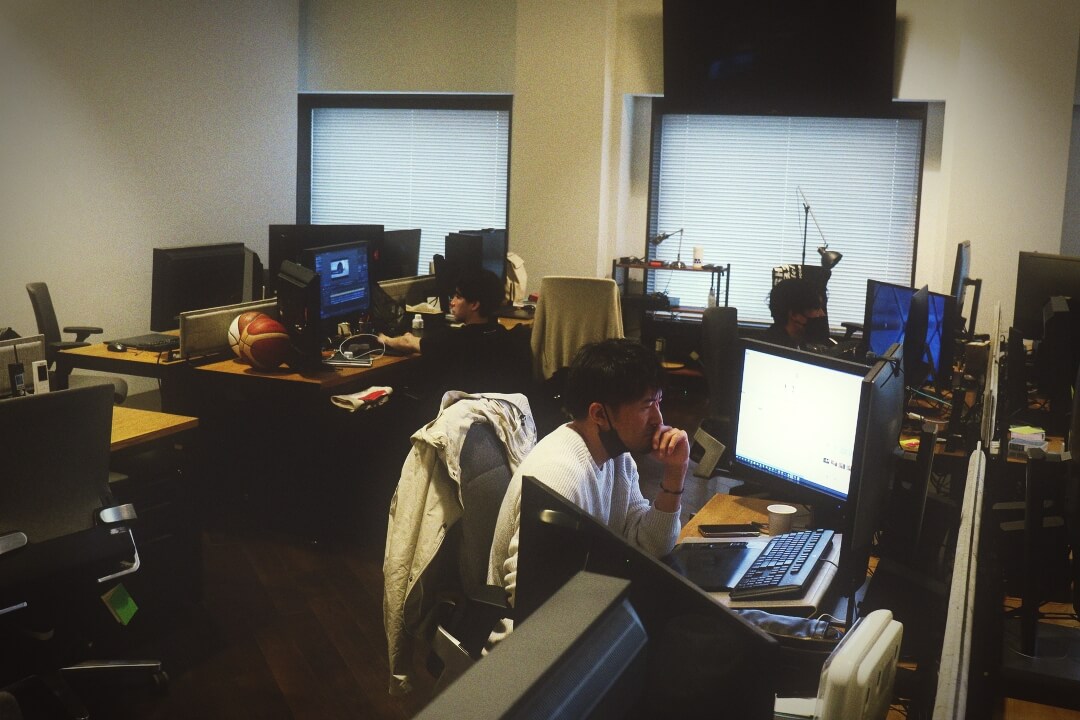

若手起業家を育成する澤田経営道場で、起業に向けて日々勉強に励む山下楓美香さん。前回は、株式会社One Purpose代表の明石さんから資金調達の種類とコツを教わりました。

今回は株式会社ユーリア代表の水野将吾さんから、アプリやITシステムの開発時に非エンジニアの起業家が気をつけるべきことを学びます。山下さんは自分のIT知識に自信がないようですが……?

澤田経営道場とは?

株式会社エイチ・アイ・エスの創業、スカイマークの設立、ハウステンボスの再生などの実績を持つ、日本を代表するベンチャー経営者の澤田秀雄さんが2015年に設立した人材育成道場。澤田さんが経営者として学んだこと、経験したことを後進に伝え、世界で活躍できる起業家、次世代リーダー、政治家を生み出すことを目的とする。内閣府認定の公益財団法人SAWADA FOUNDATIONが運営。

澤田経営道場:https://sawadadojo.com

アプリやシステムの開発をエンジニアに丸投げするのはNG!

山下

さん

今起業するなら、おそらく何らかのITシステムって必須ですよね? アプリやWEBサービスを作るわけじゃなくても、販売データやお客さんのデータを分析したり、社内で使うシステムだったり。私そういうの詳しくないんで、かなり不安です。

水野

さん

僕も今でこそアプリを使った即時尿検査サービスを開発していますが、起業する前はプログラミング初心者でしたよ。

山下

さん

そうだったんですか!? やっぱり水野さんみたいにプログラミングができるようにならないと厳しいですかね?

水野

さん

そんなことありませんよ。コードを書く作業は自分以外のエンジニアに協力してもらうことだってできますし。

でもあくまで「実際にコードを書くのは」エンジニアにお願いするだけで、起業家自身も一緒に作り上げていくんだという意識を忘れないようにしましょう。そうでなければ自分が思い描いた通りのものは作れません。

でもあくまで「実際にコードを書くのは」エンジニアにお願いするだけで、起業家自身も一緒に作り上げていくんだという意識を忘れないようにしましょう。そうでなければ自分が思い描いた通りのものは作れません。

山下

さん

なるほど。そうは言っても、非エンジニアの起業家にできることって何があるんでしょうか。

水野

さん

エンジニアにはエンジニアの、起業家には起業家のやるべきことがあります。幸い僕はどちらの立場も分かるので、システムを作る際に起業家がやるべきことと、エンジニアとのコミュニケーションのコツを紹介しましょうか。

山下

さん

ありがとうございます。よろしくお願いします!

エンジニアは家作りにおける大工さん!?

水野

さん

エンジニアはあくまで「プログラムのコードを書く人たち」なんですよ。システム作りを家作りに例えると、エンジニアは大工のような立ち位置です。

山下

さん

家の発注主が起業家ってことですね?

水野

さん

そうです。では、家を作るときに「海の見える綺麗な家」みたいなふわっとした要望だけ伝えて、あとは大工に丸投げなんてします? 普通しませんよね。そんなの思い通りの家になるわけがないじゃないですか。

リビングの窓から海が見えるのを想定していたのに、寝室からじゃないと海が見えないかもしれません。友人を招くためにゲストルームや客用バストイレが欲しかったとしても、大工側で気を利かせて作っておいてくれるはずがありませんよね。

リビングの窓から海が見えるのを想定していたのに、寝室からじゃないと海が見えないかもしれません。友人を招くためにゲストルームや客用バストイレが欲しかったとしても、大工側で気を利かせて作っておいてくれるはずがありませんよね。

山下

さん

そんなの伝えなきゃわかりませんよね。……あっ、システムの発注も同じってことですか?

水野

さん

その通りです。実際に家を建てる技術を持っていなくても「こういう風に作ってほしい」というプランを伝えることはできます。というか、伝えないと自分の建てたい家を建てられないんですよ。

それと同じで、起業家も自分の事業のシステムをエンジニアに発注するなら、ちゃんと自分でプランを考えてエンジニアに伝えるべきです。

それと同じで、起業家も自分の事業のシステムをエンジニアに発注するなら、ちゃんと自分でプランを考えてエンジニアに伝えるべきです。

まず、作りたいシステムのコンセプトを考えよう

山下

さん

ではエンジニアの方には、具体的にどういうことを伝えたらいいんでしょう?

水野

さん

何かのシステムやアプリを作るには最初にコンセプト作りをします。まずはそこから考えてみるといいんじゃないでしょうか。

「何をするためのシステムか」「どういう課題を解決できるのか」「具体的にどうやって解決するのか」「事業の世界観」「事業化のアイディア」「将来的にどういう展開を計画しているのか」などなどですね。

「何をするためのシステムか」「どういう課題を解決できるのか」「具体的にどうやって解決するのか」「事業の世界観」「事業化のアイディア」「将来的にどういう展開を計画しているのか」などなどですね。

山下

さん

そういったことなら、ITに詳しくなくても考えられそうですね!

水野

さん

そうでしょう? むしろコンセプト作りって起業家の仕事なんですが、ITが絡むと「よくわからないからいい感じによろしく!」ってエンジニアに丸投げしてしまう人が結構いるんですよね。

山下

さん

それはエンジニアさんも困っちゃいますよね。反省……。

水野

さん

「こうしたい!」という想いがあって起業しているのだから、他人任せにせずちゃんと起業家の想いを乗せるのが大事だと思います。

山下

さん

自分の事業、やりたいこと・実現したいことのためのシステムなんだということを忘れてはいけませんね。

水野

さん

そうです。そしてコンセプトが決まったら次は設計です。

アプリやシステムにどういう画面があって、その画面にはどういう入力項目やボタンがあって、ユーザーがアクションを起こすと何が起こってどこの画面に遷移して……という「画面設計」や「機能設計」、データをどのようにデータベースに保存するかを考える「データベース設計」をします。

アプリやシステムにどういう画面があって、その画面にはどういう入力項目やボタンがあって、ユーザーがアクションを起こすと何が起こってどこの画面に遷移して……という「画面設計」や「機能設計」、データをどのようにデータベースに保存するかを考える「データベース設計」をします。

山下

さん

ううう。難しそう……。あ、でもそれって「何をするシステムか」「何をどうやって解決するのか」というコンセプトの延長みたいなものなんでしょうか?

水野

さん

そう、設計にも起業家自身の「何をしたいのか」「どういうものを作りたいのか」という想いが関わってくるんですよ。だから僕は設計も起業家自身がやるべきだと思っているんです。

山下

さん

なるほど、そういうことだったんですね。理解しました!

コードを書く以外のことは非エンジニアでもできる!

水野

さん

設計ができたら、いよいよコーディング、コードを書く作業に入ります。非エンジニアの起業家なら、これ以降はエンジニアに任せてよいと思います。設計までできていれば、その通りに作ってもらえばいいんですからね。

逆に考えると、これより前の段階まではコードを書くわけではないので、非エンジニアでもできるということです。

逆に考えると、これより前の段階まではコードを書くわけではないので、非エンジニアでもできるということです。

山下

さん

う〜ん、コンセプトはともかく、設計って専門知識がなくてもできるものなんですか? ちょっと自信がないです。

水野

さん

多少勉強は必要になりますが、今こうやって一生懸命起業の勉強をしているのだから、そこにシステム設計の勉強を追加してもいいでしょう?

山下

さん

まあ確かに勉強することは山ほどあるので、多少その山が大きくなったところで……。

水野

さんn

それに事業のことやユーザーのことを一番よく知っているのは起業家自身です。事業のことを知っている人の方が将来を見据えた設計ができるし、ユーザーをよく知っている人の目線で設計した方が使いやすいシステムになります。

起業家側からちゃんと「ここはこう作ってほしい」と伝えないと、エンジニア側の作りやすさ優先になってしまう場合もありますからね。

起業家側からちゃんと「ここはこう作ってほしい」と伝えないと、エンジニア側の作りやすさ優先になってしまう場合もありますからね。

山下

さん

将来を見据えた設計というのは、どういうことですか?

水野

さん

例えば、今すぐ使うわけじゃないけど将来的な事業展開をするにあたって必要になるデータってありますよね。新たに女性向けのサービスを立ち上げるからユーザーの性別データが欲しいとか。

それってある日突然ユーザーに「今までユーザー登録時に性別の入力は必要なかったけど、必要になったからあなたの性別教えてください」って言っても、おそらく素直に入力してもらえないじゃないですか。

それってある日突然ユーザーに「今までユーザー登録時に性別の入力は必要なかったけど、必要になったからあなたの性別教えてください」って言っても、おそらく素直に入力してもらえないじゃないですか。

山下

さん

「えっ、何? こわい」って思っちゃうかもしれませんね。

水野

さん

でもサービス立ち上げ時から会員登録フォームに性別入力欄が用意されていたとしたら、とくに気にせず入力してくれる人が多いと思うんですよ。

山下

さん

そうですね。流れで入力しちゃいそうです。

水野

さん

そうやって必要なデータをあらかじめ取得しておくには、設計段階でそのデータを取得してデータベースに保存しておくと決めておかなくてはいけないんですよ。そういう設計ってエンジニアにはできませんよね。だって、起業家が頭の中で思い描いている事業の将来のことなんて、エンジニアは知らないんですから。

山下

さん

確かに! 将来の事業展開構想を知っている本人でなければ、その設計はできないんですね。

パワポが使えれば画面設計はできる!?

山下

さん

設計は非エンジニアでもできると言っても、どうやればいいんですか?

水野

さん

画面設計はパワポが使えればできますよ。僕はAdobe XDというツールを使っていますが、最悪手書きでもいいです。

山下

さん

パワポなら使えます!

水野

さん

作りたいシステムやアプリをイメージして、どんな画面があるか、画面にはどんな入力項目やボタンがあるか、ユーザーが操作すると何が起こってどこの画面に飛ぶかを全ページ分書き出してみるんです。

山下

さん

画面イメージって、簡略化した四角とか丸とかでもいいんですか?

水野

さん

デザインはデザイナーにお願いすればいいので、骨組みが分かればOKですよ。

で、その画面でユーザーが入力したデータや行動結果を保存しておくのがデータベースです。でっかいExcelのおばけみたいなものをイメージするとわかりやすいかもしれませんね。そのExcelの、どの行にどのデータをどうやってしまっておくかを考えるのがデータベース設計です。

で、その画面でユーザーが入力したデータや行動結果を保存しておくのがデータベースです。でっかいExcelのおばけみたいなものをイメージするとわかりやすいかもしれませんね。そのExcelの、どの行にどのデータをどうやってしまっておくかを考えるのがデータベース設計です。

山下

さん

パワポとExcelですか。いつも使っているツールでできちゃうんですね。いけそうな気がしてきました!

水野

さん

でしょう? プロのエンジニアが作るようなきちんとした設計書を作れと言っているわけではなく、作りたいものが伝わればいいんですよ。完璧じゃなくても、丸投げするより遙かにマシです。それを基にエンジニアの意見をもらうこともできますしね。

山下

さん

たたき台があった方が相談もしやすそうです。

水野

さん

最初にコンセプトをしっかり説明してあれば、「こういうデータも取ったほうがいいんじゃないですか?」「ここはこうしたほうが使いやすいのでは?」などと、エンジニア側から提案もしてくれるはずです。

山下

さん

そうやってブラッシュアップしていくんですね。

水野

さん

で、実際に手を動かし始めてみると当然分からないこともいろいろと出てくると思います。でも、IT関連って大体ネット上に答えがあるんですよ。だから非エンジニアが最低限のIT知識を身につけるには、情報を検索する力を鍛えるのが一番だと思います。

山下

さん

そうなんですね。そういう情報ってエンジニアさんたちがネット上で公開しているんですか?

水野

さん

エンジニア界隈には、自分が得た情報や知見をオープンにして共有する文化があるんですよ。だから結構みんな、自分なりの良さげなやり方や経験からわかったことを積極的に発信しています。

とはいえ、自分から調べなければその情報にはたどり着けないので、調べ方を身につけるのが大事ってことですね。

とはいえ、自分から調べなければその情報にはたどり着けないので、調べ方を身につけるのが大事ってことですね。

ノーコードツールを使って自分で作るのもアリ!

水野

さん

ここまではエンジニアにコーディングをお願いする想定で話をしてきましたが、実はコーディング不要である程度のシステムやアプリが作れるツールがあるんですよ。

山下

さん

えっ、そんなものが!?

水野

さん

いわゆる「ノーコードツール」と呼ばれるものですね。優秀なものもたくさんあるし、無料で提供されているものもあります。

山下

さん

それがあれば、プログラミングができなくても設計したものをそのまま自分で作れちゃうということですよね?

水野

さん

そうです。非エンジニアの起業家が自分で作ったものをベータ版として提供して、ユーザーヒアリングを行いながらPMFまで持っていくのは全然アリだし、いけると思うんですよ。開発費が抑えられるし、スモールスタートができます。

山下

起業直後だと、そもそもお願いできるエンジニアさんがいない場合もありそうですね。

水野

さん

自分のやりたいことに共感してくれるエンジニアが起業メンバーにいればそれに越したことはありませんが、そうでない場合もありますしね。

PMFを達成して勝ち筋が見えたら、エンジニアに引き継いで資金をがんがん投下すればいいんです。勝ち筋が見えるまでは、開発よりもユーザーニーズの調査にお金をかけるべきだと思いますよ。

PMFを達成して勝ち筋が見えたら、エンジニアに引き継いで資金をがんがん投下すればいいんです。勝ち筋が見えるまでは、開発よりもユーザーニーズの調査にお金をかけるべきだと思いますよ。

最低限の知識があれば、転んでも起き上がりやすくなる

山下

さん

最初はシステムの設計なんて絶対無理だって思いましたけど、お話を聞いているうちにやってみようと思えてきました!

水野

さん

起業家自身がある程度システムの知識を持っておくことは、エンジニアとの良好なコミュニケーションにもつながります。エンジニア採用の際にも知識があればちゃんと会話できるので、知っておいて損はないと思いますよ。

山下

さん

確かに、自分に知識がないと良いエンジニアさんかどうか分かりません。

水野

さん

ほかにも、自分で設計をするとサービス自体が技術起点になるので、ピボット※しやすくなるという利点もあります。

ビジネスモデル起点でサービスを作ると、そのビジネスモデルが破綻した段階でピボットが難しくなりますが、技術起点ならば技術やデータを基にした別のアイディアが生まれたりもするので、転んでも起き上がりやすいんですよ。あらかじめピボットや横展開を見越した設計にしておくこともできますしね。

ビジネスモデル起点でサービスを作ると、そのビジネスモデルが破綻した段階でピボットが難しくなりますが、技術起点ならば技術やデータを基にした別のアイディアが生まれたりもするので、転んでも起き上がりやすいんですよ。あらかじめピボットや横展開を見越した設計にしておくこともできますしね。

※事業戦略の軌道修正、別の事業などに取り組むこと。

山下

さん

は~~、やっぱり苦手意識を持ってちゃダメですね。検索力を鍛えて勉強したいと思います!

非エンジニアの起業家にとって大事なシステム開発との向き合い方を学んだ山下さん。自分のやりたいことを実現するシステムを作るため、初めての設計にも取り組んでみることにしたようです。次回はLIRIS株式会社代表の鈴木秀幸さんに、起業当初に知っておくべき法務知識を教わります。

水野将吾(みずの しょうご)

IT企業にてヘルスケア系新規事業の立ち上げに携わった後、起業を志し退職。澤田経営道場第5期への参加を経て、2021年4月に株式会社ユーリアを設立。キックボクサーやトレーナーとしての活動経験を活かし継続的なヘルスケアの仕組みを作るため、スマート尿検査サービスの開発・運営に取り組む。エンジニア起業家養成スクール「G’s ACADEMY」主催の「Global Geek Audition 2021」優勝者。

facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100054649161756

facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100054649161756

山下楓美香(やました ふみか)

株式会社JALスカイ退職後、インド旅行中にバイク事故でリハビリに8か月かかる大怪我を負う。生死に関わる経験を経て、助かった命を多くの人の力になるために使おうと起業を決意。2021年、7期生として澤田経営道場に入門。

facebook:https://www.facebook.com/uzu.asobo

facebook:https://www.facebook.com/uzu.asobo

取材・文/内島美佳

知識を皆に

シェアしよう!

澤田経営道場コラムvol.07「ITシステムを作るために、新米社長が知っておくべきこと」

この記事のシェアをする

こちらの記事は

役に立つはずだよ!

編集部のおすすめ記事